Eau potable et assainissement : Atteindre les objectifs, dans quels délais ?

©FERRANTRAITE – ISTOCK

En 2015, l’adoption à l’unanimité de l’Agenda 2030 et de ses Objectifs mondiaux de développement durable (ODD) a enfin doté l’humanité de plusieurs projets ambitieux pour l’eau potable et l’assainissement. En ce qui concerne l’eau potable, nous visons l’accès de tous à une eau non contaminée, facilement accessible, disponible chaque jour à un coût abordable afin de rendre effectif ce droit humain. Pour l’assainissement, nous avons également un objectif d’accès universel : assurer à tous des toilettes dignes et sans risque sanitaire, avec évacuation correcte des rejets humains, un autre droit. Mais nous voulons aussi nous protéger : protéger nos voisins, les autres et l’environnement, de toutes les pollutions de l’eau par les activités humaines.

Nous avons ainsi l’ambition de réduire de 50% les flux d’eaux usées rejetés sans dépollution dans l’environnement. Ces objectifs mondiaux sont décrits précisément dans les cibles ODD 6.1, 6.2, 6.3, avec une attention particulière aux personnes pauvres dans la cible 1.4 et aux habitants de bidonvilles dans la cible 11.1. Ils sont ambitieux mais ils correspondent hélas à des besoins très réels et importants en volume.

Un accès en nette progression…

L’adoption du programme mondial des ODD a permis d’améliorer fortement notre connaissance des besoins. Un énorme effort a été réalisé par les statisticiens de l’ONU et de tous les pays pour concevoir des indicateurs pertinents permettant de contrôler les progrès vers les objectifs mondiaux. Bien qu’encore limitées, les nouvelles connaissances statistiques constituent un progrès majeur. Pour les objectifs dont l’évolution dans le temps a déjà pu être estimée, les acteurs ne peuvent plus se satisfaire de beaux discours sur ce qu’ils font et sur les progrès qui en résultent. Ils sont maintenant confrontés à la réalité des besoins.

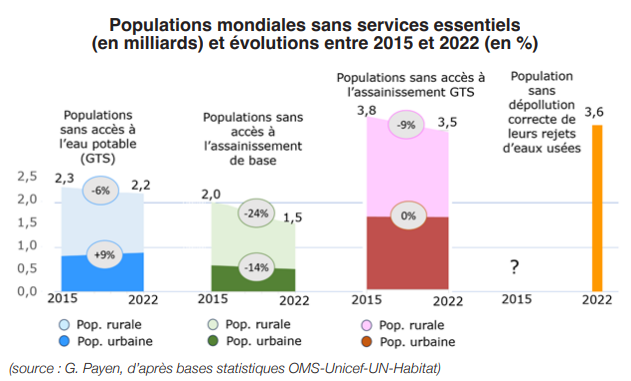

En ce qui concerne l’accès des populations à l’eau potable et à l’assainissement sur leurs lieux d’habitation, nous disposons maintenant d’estimations solides des besoins actuels et des évolutions depuis 2015 au niveau mondial, par grandes régions, et pour de nombreux pays. En moyenne, le progrès est manifeste : entre 2015 et 2022, près de 700 millions de personnes ont gagné un accès satisfaisant à de l’eau non contaminée.

Quant à l’accès à un assainissement de base, c’est-à-dire à des toilettes hygiéniques, dignes et non collectives, les gains sont encore plus importants : +1 milliard depuis 2015. Ces avancées sont à comparer aux besoins : ils augmentent régulièrement du fait des croissances, démographique, urbaine et économique ainsi que de l’élévation des niveaux de vie. L’augmentation de la population mondiale de 550 millions d’individus sur la même période réduit l’envergure du progrès vers l’accès universel, c’est-à-dire la réduction des besoins (voir graphique ci-dessous).

… mais des objectifs loin d’être atteints

Pour l’eau potable, les progrès sont très lents, beaucoup trop lents, avec encore 2,2 milliards de personnes qui utilisent de l’eau probablement contaminée, soit le triple de celles sans électricité. Si ce rythme se poursuivait, on parlerait de centaines de millions sans eau potable au siècle prochain, alors que l’accès universel était prévu pour 2030. Sur la période 2015-2022, la réduction des besoins d’accès a été quatre fois moins rapide pour l’eau potable que pour l’assainissement de base, tandis que l’accès à l’électricité s’améliorait cinq fois plus rapidement. En d’autres termes, les politiques d’accès à l’eau potable sont bien moins performantes que les politiques d’accès à l’assainissement et à l’électricité.

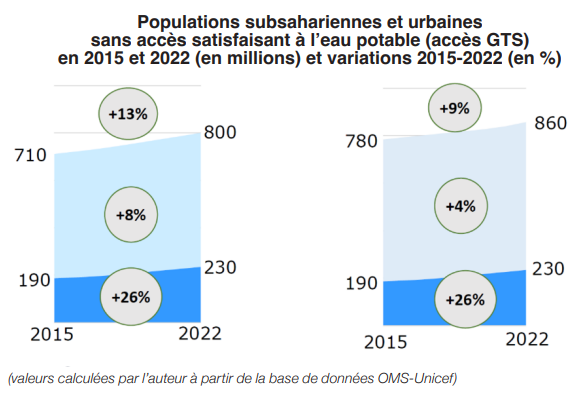

Si l’on regarde plus finement les évolutions, on constate que la prolongation des tendances actuelles pour l’eau potable ne résoudrait aucunement les besoins. En effet, ceux-ci augmentent au lieu de baisser dans deux populations très importantes : la moitié urbanisée de la planète et l’Afrique subsaharienne (voir figure ci-dessous).

Ces reculs [1] rendent mathématiquement impossible l’atteinte de l’objectif mondial d’accès universel à l’eau potable. Pour l’assainissement de base, on note également une croissance du nombre de personnes qui en manquent en Afrique subsaharienne. En revanche, cet assainissement s’améliore doucement dans la moitié urbaine de la planète.

Milieux scolaire et santé, des résultats insuffisants.

Depuis peu, l’OMS et l’Unicef produisent des statistiques mondiales qui objectivent l’ampleur des insuffisances d’eau potable et de toilettes dans les lieux scolaires et, pis encore, dans les établissements de soins alors que la non-contamination de l’eau et par l’eau est un facteur majeur de santé. Ainsi, en moyenne mondiale, les trois quarts des écoles seulement (et presque la moitié dans le quart des pays les plus pauvres) ont en permanence de l’eau claire (mais de potabilité non garantie) pour boire, se laver les mains ou pour tout nettoyage ; 8 % possèdent bien des installations d’eau mais l’eau n’y coule pas chaque jour, et 15% n’ont que de l’eau potentiellement contaminée par des animaux.

Pour les toilettes, la situation est similaire : seules 78% des écoles en possèdent des correctes, séparées pour les filles et les garçons, 11% n’ont que des toilettes unisexes et 11 % n’ont pas de toilettes fermées hygiéniques. L’insuffisance d’assainissement est ainsi une difficulté pour la scolarisation de près d’une fille sur quatre. Heureusement la situation semble s’améliorer : en huit ans, les besoins en eau potable ou en assainissement ont été réduits d’environ 28%.

Les problèmes sont de même nature pour les établissements de santé : en 2022, seuls 84% des hôpitaux et 80% des établissements de santé plus petits avaient en permanence de l’eau claire (de potabilité inconnue) pour boire, faire les soins et nettoyer. En 2021, 850 millions de patients se sont rendus dans un établissement de santé sans eau, et le même nombre dans des établissements dont l’eau était potentiellement contaminée par des animaux. Le nombre total de ces patients sans disponibilité suffisante d’eau est en augmentation d’environ 1% par an.

Quant aux toilettes, les données manquent pour avoir une vision mondiale. Mais on sait que seuls 30% des établissements d’Amérique latine et 22% des établissements d’Afrique subsaharienne ont des toilettes fonctionnelles, hygiéniques et séparées par sexe.

Une dépollution des eaux après usage trop négligée

Jusqu’à très récemment, il n’y avait aucune donnée mondiale sur les rejets de pollution. En 2015, l’objectif de diviser par deux les flux d’eaux usées rejetés sans dépollution a été adopté, et a enfin permis, après plusieurs années, d’établir des connaissances statistiques. On estime que la proportion mondiale des rejets dans l’environnement d’eaux usées domestiques non dépolluées correctement, était de 42% en 2022.

Mais faute d’estimation comparable à une date antérieure, nous devrons attendre encore deux ou trois ans pour savoir si le total mondial est en augmentation ou en diminution. On sait cependant que le nombre très élevé des personnes sans assainissement «géré en toute sécurité», c’est-à-dire sans dépollution minimale ou stockage non contaminant, baisse lentement (- 9% en sept ans).

En ce qui concerne la pollution rejetée par l’industrie, les données des pays sont encore trop lacunaires pour permettre une estimation mondiale. On ne sait donc pas si le monde progresse ou recule par rapport à son objectif ODD 6.3 de réduction des rejets de pollution. À noter, par ailleurs, que les indicateurs choisis pour les cibles ODD 6.6 et 14.1 sont insuffisants pour mesurer les impacts des rejets sur les écosystèmes hydriques et marins.

Faire davantage et plus vite

Ainsi, le monde a enfin des objectifs ambitieux pour l’accès à l’eau potable, l’accès à l’assainissement et la maîtrise des pollutions rejetées par les eaux usées. Cela a permis d’améliorer grandement nos connaissances mondiales sur ces sujets. Mais ces nouvelles informations ne font apparaître aucun changement de rythme dans les réalisations après 2015. Pis, elles montrent des reculs pour plusieurs parties de la population mondiale. Si les tendances actuelles se poursuivaient sans changement, on compterait encore par milliards, sur plusieurs générations, les personnes ne disposant toujours pas d’eau potable ou d’assainissement. Pour la maîtrise des pollutions, il est également clair que l’objectif n’a aucune chance d’être atteint.

Aujourd’hui, la plupart des différents acteurs font ce qu’ils peuvent avec leurs moyens et leurs contraintes respectives. De nombreux projets très positifs voient le jour, portés par des autorités publiques, des institutions financières, des acteurs économiques, des ONG ou des populations. Mais prises dans leur totalité, ces nombreuses actions ne suffisent pas. Si les écarts très importants entre objectifs et réalité ne se réduisent que lentement, voire augmentent, ce n’est pas par inaction mais parce que le rythme des réalisations est inférieur au taux de croissance des besoins. Le défi collectif mondial est clair : il leur faut faire davantage et plus vite. Il faut passer d’un monde où les nombreuses parties prenantes du secteur de l’eau sont satisfaites de leur bon travail à un monde où l’on répond effectivement à l’importance des défis liés à l’eau potable et à l’assainissement [2].

Un sursaut politique est nécessaire. Depuis quatre ans, ONU-Eau alerte tous les gouvernements sur le besoin d’accélérer les politiques publiques d’eau et d’assainissement, mais sans effet probant à ce jour. Pas facile, car cela remet en cause de nombreuses habitudes et de nombreux équilibres politiques. Même la France a des progrès à faire. Au cours de ce siècle, les gouvernements ne se sont réunis qu’une fois à l’ONU pour débattre de l’ensemble de leurs problèmes d’eau. C’était en mars 2023. Ils ont reconnu une crise mondiale mais sans engager d’action. Ils se réuniront à nouveau en décembre 2026, cette fois pour parler de la mise en œuvre de leurs objectifs, ceux qui sont cités ci-dessus. Les nouvelles connaissances statistiques vont objectiver la situation et rendre vides de sens les déclarations de bonnes intentions qui les ignorent. Les gouvernements vont-ils enfin décider d’adapter leurs actions à leurs objectifs communs ?